心理ハック

価値の交換が生じる可能性を高くする

みんな「ちょっといいなって思ってるだけだから」って言うんですけど、そう思えるのがどんなにすごいことか。たとえば、美味しいものを食べて美味しいって思える、これは料理に対して才能があるってことなんです。ただ、この料理に関する才能を具現化するレベルが、料理評論家なのか、料理を作る人なのか、料理の写真を撮る人なのか分からないですが、とりあえず料理に関する才能は何か確実にあるんです。

そのくらい「分かる」と「分からない」との差は圧倒的です。分かりさえすれば、それをどう具現化するのかだけ。ただ、それはやってみないと分からないんですけれど。

最近このことについてよく考える。正直に言うと、一読してすぐには信じられない。「好き=才能」といわれても、好きだというだけでそれをどう才能だと思えばいいのか。

たとえば私はテニスが相当好きであり、Taskchuteの見積もりの8割をテニスに塗り替えてしまっても惜しいとは思わないが、ハッキリ言ってその割には下手だ。テニスほどには好きでもないスキーの方がずっと得意だ。

仮に岡田さんがここで述べているとおり「好きと分かることはすごい」のだとしてもそれをどう表現すればいいのかという問題は難しい。表現できたとしてもそれでどう食べていけばいいかとなるとそろそろ途方に暮れる。

「好き」をアウトプットする

自分が言うのは最初ではないどころかもう千番目よりも後発なので、今さら言うのも恥ずかしいが、結論の1つはやはり「好き」をアウトプットするというのが「とりあえずできること」だ。

なぜか? ちょっと煙に巻くようで申し訳ないのだが「好き」なら「アウトプットが続けられるから」だと思う。

最近ネット上の偶然の出会いから『ルサンチマン』というマンガを読みふけっていたのだが、あの「アンリアル」で生きることに何か問題があるだろうかとぼくなりに一生懸命考えてみた。

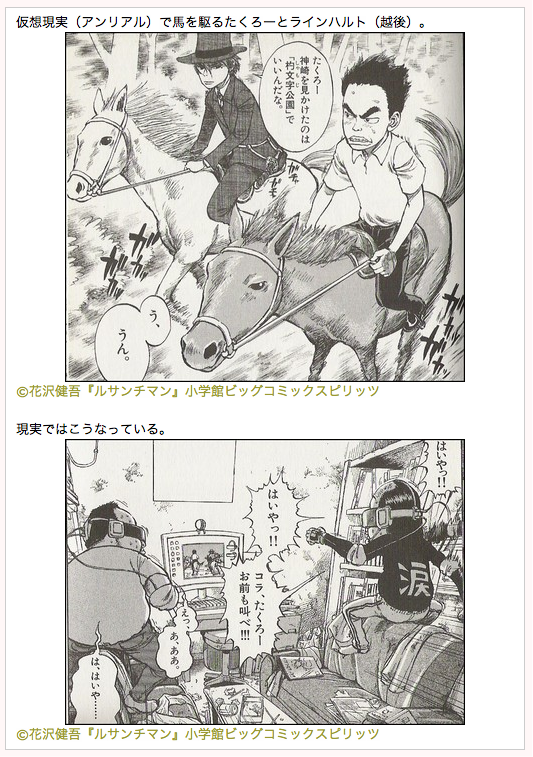

「アンリアル」というのをご存じない人のためには次の絵を見ていただくのが一番手っとり早い。

要するにコントロールして好きな夢の中に生きるという生き方である。生活ができるのであれば、これに必ずしも問題があるとは思わない。ぼくの心が健常ではないかもしれないがそう思う。

ただこの「自分に都合のいい非現実に住む」という「生活」には「アウトプットがまったくない」に等しい。ゲーム画面の前に座っているだけだからだ。だからこの生活はほぼ100%消費生活であり、ある意味贅沢な生き方とも言える。長井代助が「高等遊民」と呼んだイメージはだいぶ違うが私にとっては近い。

情報をまったく発信しない人の価値は計りがたい。生きているのかどうかすらも知りがたい。本人が困っているのならそのこと自体が問題だ。たとえば私が社会の中で生きていこうと思ったら、何かしらの価値を私自身が提供できるという情報を発信しなければならない。その代わり社会の方から私では用意できない価値(パンとかiPhoneなど)を交換してもらうことになる。

ここで冒頭の「好きは才能か?」に戻るわけである。私が好きなことばかりをやっていたら、それにどういう価値があるのかについての情報発信は全くできないことに多分なる。部屋にこもって『ルサンチマン』ばかり読んでいたらたぶん生きていけなくなる。

そこで少なくとも「『ルサンチマン』を読むのがぼくは好きです」という情報を発信した方がいいだろう。それでもまだ「食べていく」には遠いようだ。

しかし私の好きなことは「『ルサンチマン』を読むこと」だけではない。もう少し他のこともある。それらについてブログをアップし続けることくらいはできる。そうするうちに「ブログをアップすること」は人より少々得意になる。何度も繰り返すことは誰もが得意になるものだ。

そういう「好きなことを繰り返すうちに副次的に得意になっていくこと」を他人に受け止めやすい形でやり続け、伝え続ければ、食えるようになる可能性が飛躍的にではないにせよ、高まりそうではある。