心理ハック

「頭が働かない日を生産的にする11の方法」を検討してみた

「頭が働かない日」。

そんなことを言っていたら、1年のうち310日くらいがそうなってしまいそうですから、「極度に頭が働かない日」対策としてCnetJapanにあがっていたエントリの、11項目を検討してみました。

してみると、だいたい4つに大別できました。そのどれを選ぶかは、実のところ性格や職場環境によって変わってくるでしょうが、理にかなったやり方だと思いました。

人とからんで頭を起こす

・部下や同格の同僚と1対1のミーティングを行い、自分の何を変えるべきかをたずね、彼らが言いたいことを真剣に聞く。

・歩き回って人と話し、自分のガードを下げ、自分らしく振る舞う。

・ベンダーやパートナーと長話をしてみる。他人の時間を無駄遣いしろというのではなく、確認や普段は聞かないような質問をしてみる機会にするといいだろう。

・補佐スタッフやお気に入りの従業員を長めのランチに連れ出し、人となりを知る。

・競合相手の状況を調べる。少し掘り下げた調査をする。競合情報分析のために、知人に連絡を取ってみる。

人は、確かに他の人とからむと、覚醒レベルが上がります。これは、社会的動物である人間にとって、「他人」は常に注意すべき対象と脳がみなしているせいですが、「偉い人」や「人好きな人」はともかく、疲れているのに人にからんでいては、精神的にますます疲れてしまうリスクもあるでしょう。

他にも問題はあって、相手の迷惑なる可能性も結構ある行動です。

単純作業を片付ける

・PowerPointプレゼンテーションのグラフィック、特殊効果、スライドショーのタイミング調整などの作業をする。創造的な作業には、集中した思考を必要としない。

・経費報告書を処理する。これはわたしが一番気に入らない作業だが、多かれ少なかれ、頭を使わない作業でもある。

・たまたま何かを書いているところなら、アウトラインを作るといい。最終的な成果は常にその方がよいものになるし、アウトライン作りは手順の決まった仕事で、あまり多くの知力を必要としない。

・机を片付ける。もちろんこれは最悪だが、終わったときには達成感を感じるし、それだけでもやる価値がある。

疲れているから何もしないというのは避け、少しでも何かを先に進めておくという戦略です。疲れていてもできること=単純作業というわけです。

環境を変えて刺激を得る

・場所を変えることを試みる。例えば、気分転換に外で仕事をしてみる。

意外な効果があることがありますから、やってみる価値は十分にあります。

問題は、全然効果がないこともあること。どうなるかはやってみないと分からない。そういう方法です。

無意識の力を解放する

・あれこれ思い巡らし、ブレインストーミングをする。意識が疲れているときには、無意識が入り込んできてその不足を補うものだ。やってみれば、どんな成果が出せるかに驚くことだろう。わたしの最高のアイデアのいくつかは、わたしが半分寝てしまっていて、考えてさえいないときに出てきた。

この記事中、もっとも興味深いのがこれでしょう。災い転じて福となすというか、頭が働かないからこそ、働く頭もあるというわけです。

夢を見ることができるのは、頭の一部が寝ているからです。その一部のさらに半分が寝ているときには、夢のように豊穣な創造力を解放できる可能性が高くなるかもしれません。

▼参考

頭が働かない–そんな日を生産的にする11の方法

http://bit.ly/bMYIDE

私のin-boxはどこにある?

Lifehacking.jpの堀さんのGTDセミナーを聞いてから、時々考えるようにしていることが「私のin-boxはどこにある?」です。

とりあえずあまり考えることもなく、以下の3つは容易に思いつきます。

1.Evernote

2.Gmail

3.Toodledo

1はなんといっても真っ先にあがります。たいていそこに放り込んでいるからです。ほとんど何も考えず。メモ、写真メモ、音声メモ、日記、Twitterのログ、ウェブクリップ、ファイル、その他、何でも、かんでも。

2はまあいいでしょう。このin-boxはなくなりません。なぜなら私が放り込むのではないのにメールがここに集まってくるのですから。

3も今回はいいでしょう。やらなければならないことは、ここに集めます。1も3も2のGmailに集めればいい、という意見もありまして、それも1つのやり方でしょう。ただし私は時間を見積もらないとタスクに手がけられないからそうはいきません。さらに、Gmailにはラベルはあってもフォルダはないので、資料参照時の利便性がEvernoteにはどうしても劣ります。

そして1に話を戻します。「何でもかんでも」の中には、「忘れたいもの」がはいります。この点がなかなか特別です。Gmailでも同じことができそうですが、Gmailにはスパムメールというものがはいってくるので、同じ使い方ができないのです。

イヤなことは、大事なこと

時に全く残念ながら、心理学的に「イヤなこと」=「大事なこと」というのは真実です。常に真実ではありませんが、時に真実です。狂犬に噛まれました。イヤなことです。実にイヤなことです。でもおかげで人は、狂犬には注意するようになります。

忘れたいことは、忘れがたいものです。脳はそのように機能します。忘れたいことを片端から忘れられるとすれば、それは1つの才能であり、もしかしたらちょっとした脳機能障害かもしれません。

フロイトが「抑圧」と名付けた心理機能は、今では信じない人が大勢かもしれませんが、なかなか大事な話なのです。

忘れるために、「捨てる」というだけでは十分ではないのです。なぜなら、「忘れたいこと」は「大事なこと」かもしれないため、脳はあっさり捨ててはくれません。忘れようとしても忘れられないのはそのためです。

忘れるためには、「いつでも思い出せるゴミ箱」に捨てる必要があるのです。この矛盾した要請にEvernoteは応えてくれます。イヤなことがあったら、Evernoteに放り込みましょう。忘れてしまっても大丈夫。思い出したくなったらいつでも検索できるのですから。

と思えば、忘れることができるものです。

見積もりと〆切

大切なことは,スケジューリングの段階から「締め切りは絶対に守るもの」という前提で臨むことである。すると,スケジューリングの段階からずっと真剣にならざるを得なくなる。

①「ほぼ確実にできるタスク」だけを抽出して,まずはそれのスケジューリングをする。予測不能なものについては,正直に「現時点では見積りができない」と宣言し,必要ならば「見積りをするための調査期間」をもらう

② 各タスクはすべてスタートダッシュでこなし,与えられた時間の半分の時間で「ほぼ完成」まで持っていく

③ 万が一,半分の時間で「ほぼ完成」まで持っていけなかった場合,これを「危機的な状況」と認識してスケジュールの見直しを交渉する

第2回 「締め切りは絶対に守るもの」と考えると世界が変わる

http://gihyo.jp/lifestyle/serial/01/software_is_beautiful/0002

私自身は、キャラクター的に、こういう厳しさと自分自身が馴染まないのですが、感覚的には近いものをもっています。

「時間を見積もる」ということは、特に第1回目においては、原理的に無理があります。「何分やる」とはっきり決まっているものでない限り、見積もり通りにいくはずがないからです。

ちなみに「何分やる」と決まっていることなど何もない、というご意見をいただくこともありますが、それは話が違っていて、「歯磨き3分やる」とかいうことは「3分」と簡単に見積もれますよね、という話。途中でいやんなって1分でやめてしまうということもあり得ますが、それは別の話です。

もっとも問題なのは、「果たして一日何分やれば、そして何日かければ仕事のめどがつくのか、さっぱり分からない場合」です。この問題に対応するために、「とにかくスタートダッシュをかける」というのは、あまりライフハック的ではないにしても、合理的だとは思います。

- どうしてペースを守ることが大事なんでしょう。

村上:どうしてだろう、よくわからない。とにかく自分をペースに乗せてしまうこと。自分を習慣の動物にしてしまうこと。一日十枚書くと決めたら、何があろうと十枚書く。それはもう『羊をめぐる冒険』のときからあまり変わらないですね。決めたらやる。弱音ははかない、愚痴は言わない、言い訳はしない。なんか体育会系だな(笑)。

村上春樹ロングインタビュー

http://d.hatena.ne.jp/sap0220/20100725/p1

私自身は、全く「体育会系」的ではありません。「自分を磨く」という表現は皮膚が真っ赤になりそうであまり好きにはなれませんし、「人間的成長」という言葉を目にすると、なんだか蕁麻疹が出てきそうです。さほど嫌悪感はありませんが、肌に合わないのです。

しかし、中島さんや村上さんが言っていることの意味はよく分かるような気がします。そこで、ライフハック的に、つまり「厳しさ」を取り除いても真似できないものかと、言葉の不正確な意味での「姑息な」手段を講じたくなります。

すると次の部分が目につきます。

「「締め切りは絶対に守るもの」という前提で臨む」

「とにかく自分をペースに乗せてしまうこと」

ここには、それほど体育会系的な部分はないようです。それほど体育会系的に血を流さなくても、やれる方法はあるような気がします。

カチッ・サー

私は「これ」を自らに作り上げるのに、注力しています。タスクシュート、Toodledoが「カチッ」となったら書き始める。そして「ENDTIME」がくるまで仕掛けにしたがって動きをやめない。その中から安心感を得、安心感を強化子として、「明日が来て、明日が去り、また明日がやってくる」という流れに乗ってしまうのです。

ブログを書き続けるためのちょっとした心理ハック

Idea*Ideaさんのネタですが、これはいい方法です。

先日導入したFacebookの「Like」ボタンですが、巷ではトラフィックがアップする!と噂ですが、それよりも個人的にはブログを書くモチベーションがアップしていい感じです。

なぜかというと、リアルな友達がこのボタンをクリックしたらその人の名前がわかるから!ですよ。

Facebookの「Like」ボタンをつけたらブログを書くモチベーションがアップした!

http://www.ideaxidea.com/archives/2010/07/facebook_like_button.html

Facebookの「Like」ボタンを導入したいかどうかは人によってかなり意見が異なると思います。実際、このブログにもつけていませんしね。(当面、つけるつもりはありません)。

が、友達に「いいね!」と言われるとモチベーションが上がるというのはほぼ間違いないところ。あんなにアクセス数があるIdea*Ideaさんであってもそうでしょう。

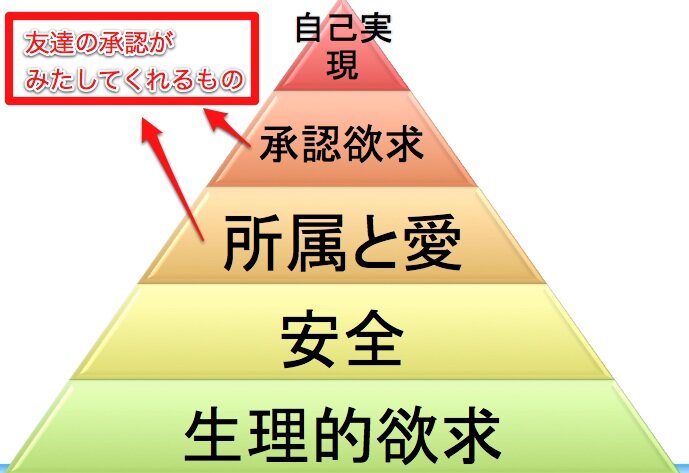

理由としては、人間の基本的な欲求が一気に満たされるからです。おなじみのマズローの欲求階層を引いてみます。

多くの「アクセス数」が満たしてくれるのは「承認欲求」(上から2番目)の方だけです。しかし、家族や友達などがその中に入ると、一気に「承認欲求」と「所属と愛の欲求」が満たされるわけです。

とは言っても、「Idea*Ideaとちがって、自分のブログにはあまりアクセスがないから…」と思う人もいるかもしれませんが、だからこそまずは、家族や友人に見てもらうことから始めましょう。

彼らが「いいね!」と言ってくれれば、ブログを続ける大きなモチベーションになるはずです。

オートパイロットの光と影

先日「ロボット」心理学の電子書籍版を発表させていただきましたが、オートパイロットと「ロボット」は同義です。オートパイロットと人間の有能性は切り離せない関係にありますが、オートパイロットの副作用も見過ごせません。

私の知る中で、ジョン・カバトジンはアメリカにおける重要な応用心理学者です。彼は瞑想の訓練を心理療法に応用している一人です。

彼は、「オートパイロットを停止させること」を、瞑想訓練の目的にあげています。「現代人がオートパイロットに頼って生きている」といい、慢性的な苦しみがそこに入り込むと、精神生活を狂わせるという趣旨のことを述べています。

オートパイロットの光の部分

とはいえ、仕事をするうえにおいては、オートパイロットは重要な存在です。パソコンの操作も自動車の運転も、オートパイロット抜きには考えられません。日本語を使うことや、実際には歩くことすら、オートパイロット抜きにはできません。

オートパイロットは、楽に、素早く、巧みに、エネルギーを使わずに、技術的な行為を実行するのに不可欠です。もしあなたの「読解オートパイロット」が何らかの理由で故障したら、いま読んでいるこのブログも読むことはできますが、1時間以上かけて、すごく消耗しながら読むことになるでしょう。

オートパイロットの陰

このように便利必要不可欠のオートパイロットにも、副作用があります。それはどんなことに対する注意力も切り下げてしまうことです。

楽に、素早く、巧みに、エネルギーを使わず何かをするということは、要するに注意を払わないということです。特に疲れていると、この傾向は顕著になります。モノの味が分からないまま食事をすることもできますが、「それが便利で効率的だ」という人がいたら、ちょっと病的です。

注意抜きの知覚とは、ゾンビが経験を素通りするようなものです。何かをしたとしても、それを経験したことにはならないのです。

何かしらタスクをリストに書き入れるタイミングで、「これは何?」と自問して、明瞭な答えを出すということは、オートパイロットを停止して注意を払うきっかけを得ることです。

これは空気のようにとらえがたい表現のため、その意義はつかみにくいと思いますが、意義をつかむためには実際にやってみることです。目の前にある付箋かUSBコードでも持ち上げてみて、「これはどうしてここにある?」と問いただしてみてください。

リストにあるすべてのタスクについてこの問い合わせができれば、タスクリストのタスクはもっと実行しやすくなるはずです。オートパイロットが作ったタスクリストは、使い物にならなくなることがよくあるのです。