心理ハック

その目標を「夢」にしているアンカリングを取り替えたとき、その「夢」は叶いやすくならないだろうか

問題はアンカリングにあると思うのです。

私達は頻繁に「人間は合理的な思考はできない。世の中を広く見渡しているつもりでいたとしても、見ているのは世界のほんの一部分。現実のごくごく狭い部分だけだ」といわれているし自分に言い聞かせているつもりですが、これは感覚的真理ではありません。

感覚的には私達は常に現実を公平に、なるべく幅広く見渡し、十分理に叶った判断をしていると思い込んでいます。この思い込みが他なぬ自分の不幸に直結していることも多いのですが、全然そう感じていないのです。

このことをとかく指摘したがるのが経済学者という人たちです。本を書いている間中よほど自分のことを賢く「世の中の人は愚かしい」とほくそ笑み通しなのでしょう。しかし彼らだって健康を損ないながらたくさんカフェインと糖分たっぷりのコーヒーに不必要な支出を重ねているにちがいないのです。

アンカリング

わたしがあなたに社会保障番号の下二桁を尋ねたとする(ちなみに、わたしのは79だ)。その後、1998年のコート・デュ・ローヌというワインにその金額(私なら79ドル)を出すかどうか尋ねたら、下二桁の数字を口にしたというだけで、ワインに支払ってもいいと思う値段が影響されるだろうか? 何をくだらないことをと思うだろう。では、数年前に、MITのMBA学生たちの身に起こったことをお話ししよう。(p53)

もちろん強く影響されるのです。ふだんは「世の中の人ときたら全く」と嘆きに嘆いていそうなMITのMBAの学生がです。なんの関係もないの数字に、高い買い物に払っていい金額が影響されるのです。これからは高い買い物をするときには電話番号などうっかり口にしないようにしましょう。

なぜこんな事が起こるのかというと多くのMITの学生たちは、コート・デュ・ローヌに支払うべき「妥当な金額」を知らなかったせいでしょう。私達は十分な判断基準をもたないとき、とてつもなく適当な基準を間に合わせて活用することがよくあります。

この種の「ヒューリスティクス」という安直な選択判断は人間にとってほとんど本能的なものであるため、ヒューリスティクスの専門家のような人であっても、他人のヒューリスティクスを揶揄するのが精一杯で、完全に逃れることは難しいものです。行列のできるラーメン屋に並ぶ人を笑ったり、選挙で地滑り的な現象が起きることを冷笑できるほどの人でも、自分のお母さんそっくりな人に恋をしたり、最初に読んだ絵本に出てくるお姫様に似た人と結婚したりします。

しかしヒューリスティクスという限定合理主義はとても現実的なのです。「運命の人」はたいてい日本に住んでいて偶然にも日本語を話すというのは実に理に叶っているはずです。

人間は寿命にも限りがあるし、経験できる範囲にも限りはあるのですから選択の幅を最初から狭くしておき、しかも自分の選択は正しかったと思い込ませてくれる心理機構には、功罪どちらかが大きいかと言えば私なら功が大きいと考えます。

ヒューリスティクスを拡張するシステムを考えたい

問題はヒューリスティクスが機能しなるか、もしくは自分にとってものすごく都合が悪くなったときです。

かなりのラーメン好きがいたとしましょう。彼はあいにく引きこもりで広場恐怖症です。たまたま何らかの理由で自分の町のラーメン屋さんが一見残らずつぶれてしまったとき「ああ!この世からラーメンが消滅してしまった!もう自殺するしかない!」と思ってしまうのがヒューリスティクスの面倒なところです。

バカげていると思うでしょう。しかしこと異性との出会いに関して、これと同じ思考パターンに陥る人が後を絶たないように思えます。職を得るということに関しても似た発想になる人は少なくありません。

これといった正解がないとき、わりと重要な決定に関しても、ヒューリスティクスに頼りたくなるという人間心理は働きます。ヒューリスティクスは社会保障番号の下二桁でワインの値段を決めかねないほどいいかげんな面もあるのですが、なぜか当人には十分な合理性があるように感じられるのです。

ヒューリスティクスがこれほど説得力を持っているなら、ヒューリスティクス自体を斥けようというのは賢明ではない気がします。むしろ自分に不利な思考に傾きがちなときには、経験の範囲を広げるべきなのです。

「私の夢は・・・」と人が言うとき、あるいは「あんな人と結婚できたら夢のようだ」などという表現を見るとき、そこにヒューリスティクスの暴威を読み取らずにはいられません。ある種の経験則から見るとひどく難しそうに思えることがあるものです。町に一軒もおいしいラーメン屋がなく、生まれてからずっとまずいラーメンだけを食べてきた人は「おいしいラーメンを食べるなんて夢のまた夢だ」と思ってしまいかねません。

繰り返しているつもりですが「思い込みから解放されましょう」という呪文とは違います。人は誰もが思い込みの中で生きているのです。解放などされ得ません。思い込みを研究する専門家も同じなのです。私が言いたいことは、思い込みが自分に都合が悪くなったら、都合のいい思い込みに取り替えたいということなのです。

そのためのメソッドやツールの活用法を考えているわけです。

渇望する一時的なつらさを乗り越えるべき合理的な理由

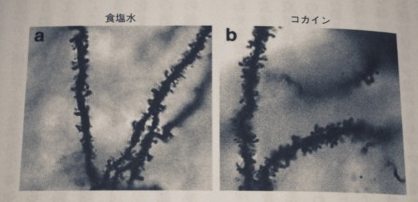

ちょっとわかりにくい写真なのですが、よくドラマなどで耳にする「禁断症状」のつらさの原因を教えてくれる写真です。

黒いギザギザしたのはニューロンなのですが「コカイン」の方がよりギザギザしているのが分かりますでしょうか?

これは「コカイン」の「依存症」になっているとき、ニューロンがより「アンテナを立てた」状態になっているのです。ここの表現が難しいのですが一般的な用語に置き換えたとき私にとって一番しっくりくるのが「アンテナの立った状態」なのです。

外部からの刺激により過敏になっていると言ったらいいでしょうか。

私自身に薬物中毒の経験はありません。しかしある種の快感に慣れてしまって、それをしばらく中断した後「久しぶりにあの快感を」と求める強さはいくらか経験があります。

たとえば私は「断糖」していますが、一時期「砂糖の入ったものなら何でもいいから欲しい」と切望した時期がありました。こういう時私の脳内ニューロンのどれかが冒頭の写真のように、ひどくギザギザしていただろうことは容易に想像できます。

「ギザギザ」は写真にも撮れます。つまり客観的な事象です。しかし私の心の中の「渇望のつらさ」は写真には写りません。それはいわばクオリアです。クオリアの描写は私のような素人向きではなく小説家などにお願いするべきですが「砂糖をとれないなら生きている意味などない!」といったところです。

しかしこの感覚は極めて一時的なものに過ぎないのです。たしかに砂糖に餓えかついているときに水飴をなめると「これがなくてなんで生きていけよう!」とわけのわからない感慨に浸ったりするのですが、実際には脳内の「報酬系」が激しく活動しているに過ぎません。

もちろん「報酬系」が激しく活動するからこそ私達は何かを「強く求める」のですが、これは決して「人生の意味」というようなものとは言えず、ほとんど「からくり」に過ぎないのです。

このところの解釈については議論の余地があるでしょう。私にはこれはあくまで「生命体に個体を維持させるためのからくり」であり、その「副作用」としての強烈な満足感と思えるのです。いわゆるオーガズムもその一種です。ただしあれは「種族の維持」のためのからくりですが。

心配事がありますか?

“The Worry Cure”という本によるとアメリカ人の2000万人近くが慢性的な心配性を抱えているそうです。こういう統計を目にする度にどうやってはじき出したかが心配になるのですが、米国認知療法研究所所長の書いた本ですから余計な心配でしょう。

言うまでもないことですが「将来を心配する」というのは長期的な展望記憶を持った人間にとって、ごく自然のことです。地震や津波が来るかどうかを「心配できる」のは人間だけです。ペットボトルや懐中電灯を買うことができるのはこの能力のおかげです。

「健全な心配」と「病的な心配」というものが分けられるとすれば「無意識のうちに不可能事を望む」のが慢性化したらおそらく「病的」ということになります。冒頭で紹介した本の著者ロバート・リーヒィもそう指摘しています。

心理的な問題というのはだいたいそうです。不可能事を無意識のうちに望むようになるところから始まります。「あらゆることを完璧にコントロールしたい。それができている人も現にいる」という幻想を信じ込んでしまうと「自分はなにもコントロールできていない。このままでは将来大変なことになる」という心配に四六時中とらわれるようになるわけです。

幻想を信じることが過剰な心配性に繋がるとすれば、その幻想から解放されるとよいということになります。さすがにリーヒィは「認知療法研究」の人だけあって「対策」を幾通りも紹介してくれていますが、多くを紹介するのはむしろ心配を煽るばかりですので3つだけにしておきます。重複しているものも多いので心配無用です。

・心配する時間をスケジューリングする

・心配事を思い出してみる

・心配事に対する認知を変える

1番上が一番具体的だと思いました。「心配する時間を決め、それ以外の時間は心配しないようにする」というやり方です。「それができるなら苦労はない」と思われるでしょうが、やってみると意外とやれるので試してみましょう。

2番目のはちょっと皮肉が入っています。「心配で心配で……」と四六時中心配している人は「意外と自分の心配事を忘れている」というのです。要するに杞憂に過ぎなかったか、実はそれほど大したことなく対処できたので忘れてしまうのだというわけです。

これも心理的な問題によく見られる現象ですが「よい出来事ほどよく忘れる」のです。だからいつも新しい事柄について心配しているというわけです。ということは実はそれほど心配しなくてもいいということになります。

3つ目は、これがいわゆる「認知療法」です。「ものの見方を変える」というやつです。あまりありがたみのない方法に聞こえるのは承知しています。リーヒィは私よりずっと承知しているでしょう。

でも長期的に繰り返し訓練すると、これがじわじわと一番有効だということが分かります。「その心配事」には悪い面しかないのか? 「見方によっては」メリットもないか? などと見方を変える努力をすることです。これ以上色々書いても受け入れられない人には受け入れられないものなので、これはここまでにしておきます。

100%わかりきったことをやるときでもチェックリストに頼るべき理由

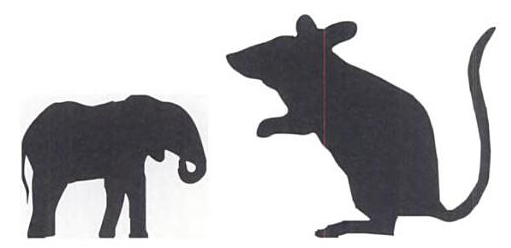

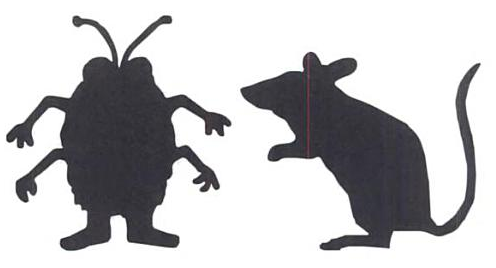

(p83に掲載された図)

上の図はどう見えるでしょうか? 少なくとも大きなネズミと小さなゾウがいたんだ、という解釈には無理があると思います。私にはゾウが遠くにいるような気がします。

解釈はいくつか考えられると思いますが、私達は何かを知覚するとき、一瞬でこれだけのことを考え出してしまうというところが大事です。決して「ただ見る」ということをしませんし、経験による解釈抜きに知覚するということができません。

経験的に脳のこうした「一瞬の解釈力」を知っている人は、時にその能力に振り回されないようにあれこれ知恵を絞ります。タスクリストとかチェックリストというのはそのためにあるものです。

これは私自身の「週次プラン」のチェックリストなのですが、だいたいこういうことをやることは頭に入っているので「必ずしもそんな長いリストが要らないのではないか?」という人もいます。でもそれは「脳が一瞬で、本人も気がつかないうちにやれること」を無視している意見です。

チェックリストはただの備忘録ではありません。忘却とは、脳の才能の暴走の1形式に過ぎません。脳は実にいろいろなことを一瞬でやれます。これは今日は無用だとか、この順番を変えてみようとか、しばらくやらなくてもいいだろうとか。

チェックリストが明示されていなければ脳の思うがままです。何しろ脳だけで行動をとるのですから。「だいたい頭で考えれば分かる」という言い方自体に、脳がチェックリスト通りにやらないということがよく現れています。

「だいたい」といって都合のいいように脳内チェックリストを書き換えるのです。その結果はわずかな違いしか生み出さないので1日やそこらでは「変化」に気がつきません。しかし365日チェックリスト通りにやると、結果がみるみる変わってくるのです。

頭でやってもリストを見てやっても「なにも違いはない」ように感じるのは、これが「備忘録」ではないからです。頭は忘れてなどいないのです。何度もやれば記憶に定着することは明らかです。チェックリストはただ脳による「歪曲」を許さないだけです。

違いがないというのは、チェックリストを見ても何かを「忘れないようになっている」気がしない上に効率化にも貢献せず、精神力の節約にすら役立っていないように感じられるということです。それではチェックリストなど使わなくなって当たり前。それでも使うべきなのです。

脳は「何かをやっている」という自覚をあなたに持たせることなく、極めて大量のことをやってのけます。冒頭のシルエットを見て一瞬で「ゾウが小さい」ように感じたのは、脳がそう感じさせたからに他なりません。下の図を見たとき多くの人は遠近感を感じないはずです。しかし冒頭の絵では感じる。脳が違う働き方をしているからです。

目標を達成する習慣をつけるためには時間感覚を修正する必要がある

「1日にできることが少なすぎる」

というよく聞くぼやきがあります。これを聞いて不思議に思うことは少ないですし、言っている本人も何度も口にする「正常な表現」だと思っているでしょう。

しかし「1日にできること」の適正な量とはどのくらいなのでしょうか?

私自身Taskchuteで時間を見積もりだしたころは、あるいはそれ以前はいつも「1日経ってこれしかできない!」と驚き嘆いたものでした。

ですがこれは、非常に不思議な言い分なのです。

逆の驚き方をしたことがあったろうか? 「わずか1日で、なんと自分はたくさんのことをしたのだろう!」と驚いたことは、覚えている限りないのです。

よく考えてみると、これはおかしい話です。いつもいつも「1日経ってこれしか!」というのはおかしいのです。話をわかりやすくするためにこの「これしか!」を「10」としましょう。

「1日かけて、10しかできないのか!」

私はそう叫んでいたわけですが、そう言うからには「1日かければ100はできるはずだ!」という確信のようなものがあるせいなのです。しかしその確信は、自分が生まれて以来一度もできていない仮定に基づいているのです。

これはあきらかにおかしいではないですか。なぜ自分が生まれて以来一度もできていないことを「当然できなければならない!」などと思い込んでいたのか。

「3ヶ月でこんなにやれるのか!」

私はこれとまったく逆の驚きを、長いスパンではまれに感じたことがあります。留学中もそうでした。「わずか100日で、自分はこんなに大量の英文を読めるのか!」と衝撃を受けました。

しかし留学中もやはり毎日のように「1日かけて、これしか読めないのか!」と嘆いていたことは相変わらずでした。

この2つの感覚は明らかに矛盾しています。「1日」が「少なすぎる!」のなら「その100倍」は「あまりにも少なすぎる!」にならなければいけないはずなのです。毎日毎日「少ない!」「少ない!」「少ない!」と言っていた人が、その「少ない」のを100日分をまとめたとき「多すぎる!」というのは合理的とはいいがたい。

でもそれが実感でした。

つまり私は1日でやれると思っている量は多すぎるのですが、100日でやれると思っている量は少なすぎるのです。これを修正しない限りなかなか「継続は力なり」という文句が空々しく響くわけです。

なぜなら「継続に一定の効果を出すためにも毎日はもっとたくさんのことをやれないとダメだ!」と思うと同時に、「100日継続したところで成果はたかがしれている」と思ってしまうからです。

明らかにこの反対の信念を持つ方が継続力を発揮できます。毎日やることは決して多くはないが、100日ではかなりの成果になると思うべきです。その方が習慣化へのモチベーションは高く維持できるはずですし、しかも現実にその通りなのです。