心理ハック

今年読んだ心理学書ベスト10

ネタがなかなか考えつかないことですし、企画にのっかってみました。ハッシュタグ忘れないようにしないと。

2010年に自分が読んだ本の中から10冊を選んでブログで紹介してください。別に変な気合い入れなくても「選んでみたいだけ」「いいね!」な感じで気楽に選んでください。

そして、ハッシュタグ「#10book2010」を使って、Twitterで共有しましょう。

が、「今年だけ読んだ本」は思い出せないので、今年も読んだ本を全部含みます。このブログではこういうことをやるのが、たぶん初めてなので、問題ないでしょう。

脳の中の幽霊

必読です。面白さといい、為になるレベルといい、個人的には最高の一冊。読んで損はありません。

これを読めば、脳というものを一般的にとらえるのがいかに難しいか、これでもかというくらいにわかります。あなたの脳は「典型的」だと思いますか? あなたは「ふつうの脳」の持ち主ですか?

右脳と左脳。長期記憶と短期記憶。ドーパミンとセロトニン。海馬と扁桃核。あなたはご自分のそれを、一度でも見たことがありますか? 本当にあなたの頭の中に、それらはあるのでしょうか?

脳のなかの幽霊、ふたたび 見えてきた心のしくみ

ふたたび(笑)。

とは言えこれをオススメする必要はないでしょう。1冊目を読めば、これも読んでしまうはず。

レナードの朝

映画でしか見たことがない?

それは残念です。きわめて個人的な意見ですが、本書に比べると、映画は面白くありません。きわめて個人的な意見です。

分厚い本ですが、一気に読み切れます。そして感動します。必ずしも感動的なシーンはありません(誤解を招く言い方ですが)が、感動的です。

ライフハック心理学

この辺に混ぜておきましょう(笑)。

予想どおりに不合理

気を取り直してこちらも絶対に面白いです。扱っているテーマは他の「行動経済学」の本とあまり変わりないのですが、扱い方、文章の書き方が群を抜いています。

行動経済学を専門にしたいというのでなければ、とりあえず本書一冊読んでおけばいいと思います。少なくとも本書から入っていけばいいでしょう。

不合理だからすべてがうまくいく

ふたたび(笑)。

これも前作を読めば、自動的に買って読んでしまいます。ですからあれこれ説明いらないと思いますが、前作に比べ、より「自分について考える」機会をもたせられる本になっています。

しかしよく考えてみるとどう「活かせ」ばいいのかは、わかりにくい。やはり即効性だけを求めて読書していると面白くはないものです。

スイッチ!

本書はむしろ「活かす」行動科学の本。もっとも、読み物としても十分に面白いので、興味本位で読むだけ、というのもありです。

心理学棚が、こうした本であふれてくると、もっと活気づくと思うのですが。今は生真面目ですが、なんだか寂しげで華のないコーナーになってしまっていますから。

ビジュアル版 脳と心の地形図

本書は決して「教科書のような本」ではなく、読めばすぐに「読み物」だということが分かります。

でてから少し時間がたっていることは確かですが、書いてあることが全部時代遅れになっているわけではありません。「怪しげな脳科学書」が気になるのであれば、本書を読んでおいて損はありません。

ビジュアル版 脳と意識の地形図

前著の続編。しかしこちらの方が圧倒的に面白く、その文学術的ではなくなってきます。

高くはつきますが、これは2冊で1セットです。どちらかだけを読むなら前著ですが、それでは面白さが半減し、後ろだけ読んでも面白いですが、前著を読んであるのが前提のようなところがあります。

心理学者、心理学を語る―時代を築いた13人の偉才との対話

高くて厚い本で、ちょっと一般書とは言いがたい気もしますが、「心理学」というのは結局、コンパクトな教科書にまとめられるようなものでは決してないことが、「創始者たち」の語りによって暴露されている、問題作です。

これだけのインタビューが残っているということ自体、驚きであり幸せでもあります。買うときには高く感じられますが、読破すればそうは感じられません。

「すぐやれ!」と言われてもなかなかそうはいかないので

この本を私が読んだのは、2003年のことです。留学から一時帰国していたのだと思います。

もうずいぶん昔のことになりますが、依然として、息長く売れ続けている本です。この本は、主張をひとことで言い表せることのできる本です。「すぐやれ」です。

それだけですと1行で終わってしまいますが、もちろん本書はちゃんと一冊、面白く読める本に仕上がっています。何が書いてあるかというと、

どんなときに私たちは、「すぐやる」事をしないで、「こざかしい言い訳」にエネルギーを費やすのか

ということです。それだけのことを書いていけば、一冊の本になり、うまく書けば世界中で読まれるベストセラーになるのです。なんだか勇気が湧いてきませんか?

テーマは時間管理

冗談はともかく、私はアメリカでしばらくの間、本書を片手に「あれもすぐやる」「これもすぐやる」というやり方をはじめました。程なくして「かなり無理がある」と気づくようになりましたが、それでもがんばり通そうとしてみました。

結果として、「ライフハック」に急速に傾いていったのです。この本が私の「ライフハック」のすべてではありませんが、ライフハックを考える大きなきっかけとなっていることは確かです。

「すぐやる」事がとてもいいことだとわかっていてもなお、私がすぐやることができないのは、

1 疲れる

2 大きすぎて、一度にやりきれないことがたくさんある

3 2つのことをいっぺんにはすぐできない

4 「後ですぐやる」という方法は、忘れることが多い

などが理由でした。

実はこの4点、すべてある程度まで「心理的に」検討することが可能です。1番目は生理的でもあります。2番目と4番目は「展望記憶」と「時間心理」が関係してきます。3番目は「注意」。

つまり、

・原則的に、「やるべきことはすぐやる」というのが理想だが、そうはいかないのが現実で、それを「時間心理」という側面から考えて、よりよい方法を提案したい

と思うようになりました。今ではそれがそこそこやれるようになっています。自分には波があるけれど、それを認識することで「すぐできなくても後でならできる」という状態も実現できます。

来年1月のセミナーで、それをお話ししたいと思っています。

2つの会場で、別々の日に開催

ここからはセミナーに関する事務的な連絡になります。

今回は、皆様のご都合を少しでも考慮させていただきたく同一のテーマで、別々の日に、ことなる開場で開催します。

第1回は1月20日(木)に

ITメディア会議室 ( 子(ね) )で開催します。▼詳細はこちら

http://kokucheese.com/event/index/6674/第2回は1月25日(火)に

「呉服橋・パソナテック」にて行います。

なお、1月20日(木)と1月25日(火)のセミナーは、ほぼ同じ内容で開催いたします。ご参加いただく方には、いずれか一方のみお申し込みくださいますよう、お願いいたします。

「時間は管理できない」と、時に言われるテーマですが、「でも時間のことで困っている」という方に、ぜひご参加いただけたらと思います。

仕事を先送りしそうになったら自問する7つの質問

以下の質問事項は多すぎる、それより私のやっている「たった1つの問い」だけを思い出せばいい、という素敵な指摘をなされる方もいるでしょう。

その方がよければ、ぜひそうしてください。私も以下をもっと少なくまとめることはできるのですが、今回はあえて分解しています。

「先送りしたい気持ち」というのは頑固なものなので、基本的に前向きな精神に満ちている人は、ちょっとした心理的な切り替えで前に進めると思うのですが、常習的に先送りしている人の場合、気分が全然乗らない原因を細密に分析した方が、現実的だと思うのです。

1 タスクをもっと小さく分解できないか?

なぜかこれをしたがらない人が多く見られますし、やらないうちからこれに難癖を付けたがる人も少なくありません。いささか不思議です。

今まさに先送りしようとしているのに、目が「遠方」を見ていたのでは、実際には身体が動きません。注意を「目の前」に向ける必要があるのです。今すぐできることは小さいのです。ですから、実行するためのステップもそれに見合う大きさであることが必要です。

2 今やろうとしていることは、つまらなくないか?

つまらないと感じることと、先送りしたいと思うことは、ほとんど同じ事です。これは「注意」の問題に帰着しますが、より多く注意できること楽しいことであり、注意すればますます楽しくなります。

したがって、とにかく集中することが先です。問題はつまらないと集中できないことです。だからタイマーを使って、時間を切って、集中するのです。タイマーを使っても、面白くはなりませんが、集中はできるようになります。そのうち、耐えがたいつまらなさは、たえられるようになります。

経験では、心理が変化するのに必要な時間として、私の場合3分40秒ほどかかります。

3 「忙しさ」に逃避しようとしていないか?

これは難しい問題なのですが、「偽善グズ」という言葉があります。人からの用事を満載に積んで、自分がやるべき事から逃げてしまうのです。

「本来やるべきこと」というものを、人はちゃんと知っていますが、それに手がけるためには、いつもより多くのプレッシャーを受けるものです。大事な1つの仕事より、たくさんの作業に逃避して、生産効率を上げている気分に浸ってしまうのです。

シゴタノ!の大橋悦夫さんが提唱する「3タスクス」をやってみてください。簡単に言えば、メモの紙片に、「今日やりたい3つのこと」だけを書き抜いて、それだけは絶対やり抜くのです。

4 やるべき「設定」をやっているか?

人は、本当に必要ではないことを、めったにやりません。そして常に時間は足りないため、時間を短縮できる方法を覚えるために時間を費やす、ということができないのです。

これを避けるために必要なライフハックは、非常に不思議に聞こえるかもしれませんが、ライフログを取ることです。自分の中の客観的な視点(観察的自己)を強化するのです。繰り返し繰り返し、「自分がやっていないこと」を、鮮明に浮き上がらせるのが狙いです。

5 見積もり時間が、短くないか?

私はタスクシュートで仕事をしていますから、全タスクには見積もり時間を与えていますが、それでも時々、「見積もりゼロの仕事」を作りそうになって、猛省します。

1秒もかからない仕事はあり得ませんし、あるなら、それをタスクリストに書く理由がありません。

より短い時間の中でやろうとすると、無用なプレッシャーを背負い込むことになります。モチベーションは下がり、注意力も失われ、作業がつまらなくなります。ちょっと余裕を与えるだけで、仕事に取りかかる気持ちは劇体に改善されることがよくあります。

6 なにかの締め切りが間近か?

何かの〆切が迫ってくると、関係ない仕事をどんどん先送りにしてしまうという現象は、きわめて広範囲に見受けられます。

これはタスクシュート式だろうとGTDだろうと、あるいは他の仕事術だろうと、戒めている類の問題です。「次にやること」だけに集中するべきなのに、そうなっていないことがはっきり現れてしまっているからです。

他の仕事の〆切が迫っていても、そちらが間に合うのであれば、目の前の仕事に集中するべきなのです。そうでないなら、締め切り間近の仕事を先にやってしまうことですが、だからといって目の前の仕事を「翌朝へ」あっさり回すべきだという理由にはなりません。

7 感情的な問題を引きずっていないか?

一見仕事と関係ないようで、実は非常に関係あります。ある意味では前の「締め切り間近問題」も同じ事です。

感情的な問題を引きずるということは、特定の記憶内容に、注意が固定されているということです。すると、目の前の仕事に注げる注意リソースはずっと不足したままになり、携帯電話を気にしながら運転するという状態に置かれてしまうわけです。

感情的に何かを引きずっているなら、そのことを書き留めておきましょう。これはユビキタス・キャプチャのひとつです。臨床心理的には、筆記療法の簡易版です。「後で考える」から「今は忘れておく」というテクニックです。

コミットメントする心理

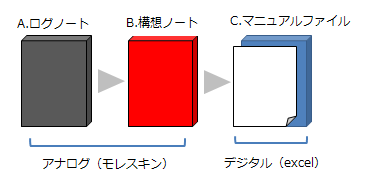

モレスキンデイリーダイアリーのラージ。

仕事のみの手帳。職場から持ち出しません。

いつでも机の上に開いて置いてます。何かあったらすぐに書く。

いつでも見てください!な手帳。後輩ちゃんにもそう言ってある。未来の予定はココ。

明日打ち合わせがあるとか、来週会議があるとか、

ここをみれば全部書いてある。そして、過去の細かいログもここに書いてあります。全て。

・先生に依頼された仕事、内容。進捗状況。

・業者さんとの打ち合わせ内容。結果。

・出席した会議の内容も全てスケジュール帳なので、ログは時系列。

そして、「共有前提」なので、出来るだけ客観的に書いてます。

問題が起きたりしたら、問題が起きた「事実」のみを記入。

こちらを読んで、私は少し感動しました。中の人は私のセミナーにもたびたび出席されますが、大変に謙虚な方ですから、こういう言い方をすると、とても恐縮されてしまいそうですが、こちらのエントリにあることは、なかなかできることではありません。

こちらにある情報項目は、たいていの職場で、「誰かがまとめてくれると、本当に助かるのだが」と成員のほとんどが思いつつ、誰もまとめを実行しない類の事柄です。

私自身にも、覚えがあります。派遣社員時代に、「なぜこの種の情報が、どこを探しても見つけられないのだろうか?」と入社した直後から不可解に思いつつ、ついに最後までそのままに退社しました。

会社のことには、そこまでコミットメントできないのです。私のようなぺーぺーから、勤続35年というベテランの方まで、それは同じでした。会社に朝7時から出社して、会社でラジオ体操され、飲み会には必ず3次会まで出席されるほどの「会社人間」の方ですら、そうでした。

批判的にコミットメントする心理

伝統的に、特定の誰かが「過去の細かいログもここに書いてあります。全て」という状況を作り出す組織であれば、間違いなく誰かがそれをやるでしょう。

人はルーチンで繰り返している行動を、「今日もまたやる」のは得意ですが、今までやったこともないようなアクションを起こすのは、それがかなり有意義に思えても、敬遠するものです。

今の私もそうなのですが、連載を書く方が、新しい書籍企画に手を付けるよりも、はるかに楽です。「ロボット」ができているからです。もちろん連載に書くことは毎回異なりますが、構造は変わらないのです。

連載でもやはり、新しい連載は大変です。最近始まったクラウド時代のネットツール活用術 | BPnetビズカレッジ:仕事術 | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉のほうは、まだはじめたばかりなので、いろいろと、と惑いもありますし、一記事あたりにかかる時間が長くなっています。

こういう時には「どれほどコミットできるか」によって、生産性がまったく変わってきます。入り込めば入り込むほど、やるべきことが見えるようになり、面白くもなります。問題は、どうすれば深くコミットする気になれるかです。

私はここで、やや誤解を招く言い方ながら、

批判を表に出さずに、真剣に批判的になる

という発想が使えると思っています。批判を表に出さないというのは、余計な波風を立たせないためというのに加え、吐き出すと楽になってしまうからです。そういうエネルギーのモレを防ぎ、批判的に状況を変えるモチベーションを自分の中で高めるのです。

そういうものではないかと思うのです。冒頭に挙げた「ここをみれば全部書いてある」を実現されている方も、きっとそうだったのではないかと推測しています。人を批判するなど、およそやりそうにない方の文ではありますが、

どこを見ても、何も書いてない

という状況に、やはり批判的だった経験があるはずなのです。かりに、「こういう情報をまとめておいた方がいい」と誰かに言われたとしても、やはり「まとめてない状況」に強く批判的でない限り、あえて「ここをみれば全部書いてある」という環境を整備する動機は、得にくいと思うのです。

「好きだからやれる」気持ちを消耗し尽くさないために「ライフハック」

「やる気は有限」という話を、私はいくつかの自著でしつこく繰り返していた時期がありましたが、同じような意味で「好きという気持ち」も有限だと思っています。

ですから、何でも「好きならできる」で済ませてしまっては、まずいのです。むしろ、「好きだという気持ち」は貴重なものとして、慎重に扱う必要があります。

具体例としては、「ブログ」が最適です。よく「書くのが好きだから、ブログをやっている」という話がありますが、ブログを書くのが好きだからといって、苦労はいくらでもできるし、リターンは何もなくていい、などということはあり得ないのです。

・ブログを書くのが好きだから、収入になんかならなくてもいい

・ブログを書くのが好きだから、htmlタグなんて、いくらでも勉強できる

・ブログを書くのが好きだから、画像の貼り付けがどんなに面倒でもかまわない

・ブログを書くのが好きだから、必要なリンクはいくらでもはれる

・ブログを書くのが好きだから、いくらでも時間がかけられる

・ブログを書くのが好きだから、誰にも読まれなくてもいい

という姿勢でいたのでは、ふつうたちまち挫折します。

「好きという気持ち」を大事にするためにも「ライフハック」が必要なのです。特にデジタルを相手にしている場合には、その効果が顕著です。

「やりたいことそのものだけ」に集中するためのライフハック

心的飽和【シンテキホウワ】

同一の作業を長く反復することによって,これを続ける意志がなくなり作業を放棄する現象。飽きて行為をやめること。疲労に似た概念であるが,続けたいが続けることのできなくなる疲労とは異なり,続ける意志そのものが消失するという意味で疲労と心的飽和とは区別される。[株式会社有斐閣 心理学辞典]

「ライフハックなんて、時短の役には立たないし、本当に仕事が効率化されているかどうか、疑わしい」という方もいらっしゃいますし、時によっては事実ですが、少なくともライフハックは、「手数を減らそうという意志が報われいている感じ」をもたらします。

まったく知識がない人がエクセルを使っていたりすると、一瞬で終わる作業を、延々と繰り返していたりすることがあります。そういう作業の仕方は、時間や生産効率の点でも問題ですが、精神的疲労が著しくなるのです。

ブログなども、タグ打ちで苦労したいわけではないでしょうし、画像を貼り付けるのに時間を取られたいわけでもないでしょう。ブログをやりたいということは、ブログを書いたり、自分好みに作り込んだり、それを人に見てもらって、願わくば認められたいということのはずです。

私自身、このブログを書くのにテンプレートを盛んに利用したり、https://mindhacks.jp/を一瞬で呼び出せるようにしているのは、「同一の作業を長く反復することによって,これを続ける意志がなくなり作業を放棄する現象(心的飽和)」を強く恐れているからなのです。「ライフハック」はモチベーションの息を長くするのに役立つわけです。