心理ハック

025 iPadでの自炊が価値を高める本

「自炊」についてはおまえは今までスキャンした本の冊数をおぼえているのか?などを参考にしてください。

このエントリは私の独断で「これらの本は自炊しておいて正解だったな!」というものをあげます。

1.エーゲ海

今のところ第1位はこれです。この表紙のようなイメージがふんだんに入っている、見るだけで気持ちがよくなる本です。文章ももちろん優れています。

モノクロでスキャンしては絶対にダメです。カラーで詩文のような文章に浸りながら、エーゲ海の遺跡めぐりを味わう。iPadが手放せなくなるような一冊。

2.神経科学

言うまでもなく「神経科学」の自炊を人に勧めているわけではなく、

・大きい本

・重い本

・高い本

を自炊する方針で行くといいと思う、ということです。

大きい本を自炊するというまでもなく書棚や部屋の整理につながります。

また、重い本は時々iPadより重いので、当然軽くなるというわけです。魔法ではありませんが魔法のようです。

そして値段が高い本。これは賛否あるでしょうが、私は断然「高い本ほど自炊するべき」だと思っています。高い本でも傷みますし、たいてい装丁に凝っているため「飾り」の対象になりやすく、しかも開きにくいということが少なくありません。

自炊以来なんといっても「高い本」を読む頻度が抜群に増えました。残念ながらあまりに分厚いと自炊が一気に難しくなるわけですが、業者さんにお願いするのも手です。

3.古書店めぐりは夫婦で

と言っておきながら「文庫」か?と思われるでしょうが、文庫を自炊することには大きなメリットがあります。字が大きくなることです。

これは印象が変わります。特に、もともと文庫でなかった本を文庫化した場合には、読みにくくなっていることも多いので、自炊すると読みやすくなります。

4.育児全百科

こういうインデックスがものをいう本も、自炊向きです。「神経科学」と同じく、大きくて重い本が多いですしね。

これなど、iPadに入れてリビングに置いておくことで、書斎の書棚の一番下に入っている(背が高いから)場合に比べ、100倍以上使い勝手がよくなります。

5.キリスト教とホロコースト―教会はいかに加担し、いかに闘ったか

これはテーマが重い本です。テーマの重い本も、自炊しておくと良いと私は思います。そうした方が読むからです。

この本は「大きく」「重く」「高い」という意味で、そもそも自炊向きなのですが、その上テーマが重いため、油断しているとどうしても書棚の飾りになってしまいます。

とにかく「買ったはいいけれど、読み出しそうにない。心が重い」という本は、どんどん自炊して読むことです。

その意味でコミックは、さほど自炊の価値が高いと思えないことがあります。もちろん1話完結するのに60冊などという場合、書棚のスペースを圧倒的に解放する意味で、極めて自炊向きです。

それに、目が疲れるという問題をあまり引き起こさない意味でも自炊向きです。読み出しやすいわけです。

しかし、コミックは「そこにあれば手にとって読む」ものです。つまり読むためのメンタルブロックがかかりにくいものです。

「自炊する価値」とは、本を手元に引き寄せて、より読み出しやすくするためだと私は思うので、「手元から遠ざかりがちな本」ほど自炊する価値が高いと考えます。

024 Toodledoの便利だけど慎重に使うべき新機能

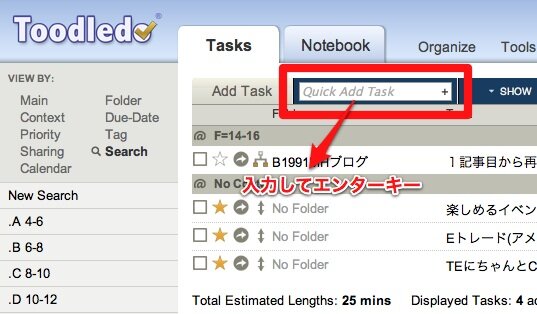

このクイックタスク入力です。ある意味今までなかったのが不思議なような機能なのですが、タスク項目を入力してエンターするだけで、他の項目は初期設定に基づいて入力されていきます。

したがって非常に便利です。ようやくToodledoも割り込みタスクに即座に対応できるようになったというわけです。

ただこの機能はたしかに入力時には便利ですが、あとでそのタスクをやらなければいけないという問題を当然発生させます。野放図に入れまくってあとで膨大なリストを見てイヤになる、ということにならないように、「今日やるタスクかどうか」で分類するようにしています。

つまり

・今日やるタスクであればToodledo

・明日以後にやるタスクはOmnifocus

という分け方をしているわけです。こうしておけば「買い物リストのせいで今日寝る時間が1時間遅くなる」などという事態が避けられます。

そういう意味では、実はあまり私はこの機能を使わないのですが、最初まとめてタスクを入れるときや、ときどきやるまとめてタスクをどんどん追加したいときに使うといいでしょう。

試しに「テスト」してみてください。おどろくほど気持ちよくタスクを追加できるので、その危険さにゾクゾクできます

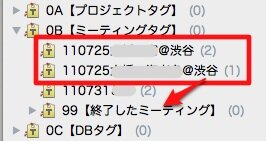

023 ミーティングで使いそうなメモに日付タグを打つ

Evernoteのタグ付けの話です。ごくふつうのやり方ですが、「Evernoteにカレンダーがない」という不満点を、部分的にフォローする工夫です。

ある特定の日に使いたいというメモやノートがを1カ所に固めておくと便利なケースがあります。「今日のミーティングではこんなことを言おう」とか「こんなアジェンダを整理しよう」としているようなケースです。

その日には多くの場合、人と会ったり話したりすることになっているはずです。特定の日に確実に忘れず思い出したい情報があるというのは、たいてい予定が関係しているわけです。

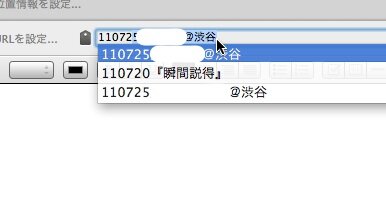

そうした情報は、Googleカレンダーのノートなどに追記して置いてもいいわけですが、「あらゆる情報をEvernoteに入れておきたい」というのであれば、タグを用意しておくと便利です。

タグ名は単純に

110727(日付) 佐々木(関係者名) @渋谷(場所)

とでもしておきましょう。このようにしておけば、

1.タグが日付順に並ぶので直近のミーティングなどに関する情報ほど見つけやすい

2.日付でタグを検索することは思い出しやすい。またそのタグを付けやすい

3.人名タグなどでまとまるので、特定の人に「言うべきこと」などもためておける

などのメリットが生まれます。

そしてミーティングが終わったら、このタグは「終了したミーティング」などに片付けてしまいます。そうした方が視認性がよくなりますし、そうしたところでノートの内容や、どのNotebookにはいっているかといった属性に変更は加わりませんから、いかなる問題も生じません。

終了したミーティングのログは、当日の日付が入ったタグにまとめられているというおまけまでついてきます。

022 Google+での情報収集について

- 2011年07月26日 (火)|

- 個別ページ|

- コメント(0)|

- トラックバック(0)|

今のところまだほとんど機能しているとはいいがたいのですが、このサービスは私にとって「待ちに待った機能」を備えてくれています。仕事にカチッと縛られていなければ、かなりの長時間を費やしそうです。

私は前々から、「これこれの記事を書くときには、これこれの人たちの動向、言動をチェックする」ということをやっていました。ネタ集めをするというよりも、刺激を受けたいということです。その刺激がプライミング効果となって、私を特定の方面に向かせ、特定の記憶を思い出しやすくしてくれるのです。

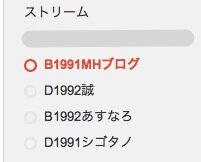

RSSリーダーでも似たようなことができるわけですが(それらの人たちがブログをもっていれば)、要するに「ネタ帳にネタを書き込んでおいてね」という恐ろしくご都合主義的な使い方ができる、ということです。

Evernoteにはふつう、自分から情報を取り込む必要があります。例外的な使い方もありますが、あまり「自動収集」するのはいい使い方でないような気がします。

RSSはそれに対して、そもそも「自動収集」のためのツールです。この種のブログはMHブログを書くときの刺激に、この種のブログはあすなろを書きたいときのために、という設定にしておくと、「ブログ書こう」と思ったときに中の人がそれらしいことをかいてくださっているので、すごくすくわれます。ある種の「すごいブログ」はもちろん、複数の連載についての刺激をくださるという意味で大変参考になります。この場合「かぶる」というのはいいことなのです。いろいろなカテゴリに顔を出してもらうようにあえてするわけです。

Google+の場合

そこでRSSとGoogle+のちがいはなんといっても、サークルの中に自分が投稿した場合、ストリームの流れに対して影響を与えうるということです。このことは、刺激を得るために作ったサークルに対して、自らも一定の刺激を与えることができるかもしれない、という意味になります。

すなわち、非常に細かなことをいうなら、このブログの情報収集のために用意したサークルに対し、このブログを書くための情報が引き出されるような投稿を、意識的に流すということになります。これは大学周辺の喫茶などでのやりとりを連想させます。

ただこれを相当の確率で実現しようと思えば、いまよりもっともっと1サークル辺りのストリームを増大させる必要はあると思っています。また、自分も今よりずっとGoogle+になれる必要があります。それらしい投稿を低頻度でもいいからする方を探していく必要があるので、早急にはできないでしょう。でも地道にやっていった先の期待が極めて高いサービスです。興奮させられています。

021 何もする気がしないほど疲れ切ったときの3つのマインドハック

1.白湯を飲む

2.固有感覚に注意を向ける

3.呼吸に注意を向ける

いかにもストイックで、なにやらスピリチュアルじみていると、良くも悪くも感じられるかもしれませんが、そういうつもりはありません。

このいずれも「味気ない」「白い」という印象がなんとなく浮かぶかもしれません。「白湯」とはうまく名付けていますね。

しかし、「味がない」ということと「感じられない」ということは違います。白湯を飲めば、きっと味があります。飲んだことを実感できるはずです。それは実のところ幸福なことです。

この世には一定数、お湯を飲んでも熱さが感じられず、臭いも分からず味も感じない(変な味がする)という人がいます。本当の意味で無味無臭とはそういう感覚のことをいうはずです。

2の固有感覚がその最適例です。目をつぶると「身体がある」と感じられるはずです。それは身体があることによる、自明の感覚ではないのです。新体感を脳にフィードバックするから実感される感覚です。何らかの障害で固有感覚を失うと、身体があるという感覚を丸ごと失うことがあります。

固有感覚を失った患者さんのケースは、有名なオリヴァー・サックスの『妻と帽子を間違えた男』に収録されています。

この患者さんは、恐ろしいまでの不幸にあることを、本書の中で切々と訴えています。じっとしているときにも身体感があるということは、すばらしいことなのです。もちろん私達は身体感がないことなど想像できませんから、それをもっていてもどうということもないように思っています。それで正常です。空気を吸えることに感動しないというのがふつうなのです。

ただ注意を向けさえすればいつでもいろいろな感覚が「正常な感覚」として手に入るということは、実は大したことなのです。それはかなり精緻で膨大な神経活動が、滞りなく働いているから実現されていることです。

ふだんは無視していてもいい感覚なのです。しかし「自分にはもう何もない」と思うときがあったら「固有感覚がある」ということを思い出すとよいでしょう。