心理ハック

不安心理をハックする

不安というのは非常に主観的で、同じ刺激に対してもまったく不安を感じなかったりやたらと不安がる人がいると同時に、不安を感じることはかなり不快で不便なことなので、昔からあらゆる心理学分野で取り上げられてきました。

認知心理学という分野は心理学の中でも、「主観」を「分解」して「分析」するのが好きな人が関わってきたようで、「認知的不安論」というのがありますが、やっぱりとても分析的です。

それを簡単に説明すると、次のような感じになります。

1.不安を引き起こす原因になっていることが、どのくらい驚異的か。自分と関係があるかを評価する

2.驚異的で自分に関係が深いとして、自体をコントロールできるかどうかを評価する

3.驚異的で自分に関係が深そうで、かつコントロールできるスキルも自分に欠けているとわかると、不安は増大する。しかし、それを「再検討」して和らげることもできる

以上を専門用語でいうと、「1次的評定」「2次的評定」「再評定」などとなります。試験に出るのでよく憶えておきましょう。

冗談はともかく、言葉がヤーゴンなわりに、いっていることはしごくふつうです。たとえば「大勢の前でスピーチしろ」と指名されたとしましょう。

1から、それが大変驚異的で、かつ自分がスピーチするのだから、すごく関係が深いといわざるを得ません。不安は増大するわけです。

2から、残念ながら自分のスピーチスキルは乏しいとすれば、事態をうまく制御出来なさそうだということで、やはり不安は増大します。

しかし3の再評定において、前回のスピーチ会場には実は5人しか来なかったということを思い出したり、前回講演者の講演も、「人のことを言える立場ではないがひどいものだった」と思い出せれば、実際のところ不安は低減するでしょう。

ここのところには「マインドハック」がありそうです。しばしば認知心理学そのものがマインドハックになっていることがあります。これはその1つの例です。

モチベーションを「思い出す」ための休憩

ちょっとした作業すら、やる気になれないというときには、立ち上がって水を飲みに行きましょう、という類のことを本に書いたことがあります。これの効用の説明の仕方はいくつかありますが、内省してみると、「思い出す」ということがいちばん関係しているようです。

自分が立って歩けることや、その気になれば走れることを、本当に忘れているわけではありませんが(いつかそうなることは忘れていますが)、本当に短い時間の健忘という意味でなら、ふと、忘れていることがあります。

本当に寒い冬の日などに時々起きることですが、「外に出ても耐えられる」ことを忘れているのです。特別な能力も、「野生の力」なんかも要らないことで、外に出てみれば私のような軟弱者でも思い出せる程度のことでも、感覚的には忘れてしまうのです。「こたつから出るのには耐えられない」というやつです。

机で仕事にかかりっきりになって、特に同じ体勢をとり続けていると、別の体勢をとれば簡単にできることを、忘れてしまいがちです。「水を飲む」というのはそういう意味で、机の上にペットボトルが置いてあったのでは、同じ効果が期待できないものです。

作家が散歩している光景は、もはやマンガの光景になりつつありますが、あれは「アイデアを思い出せるようにしている」のだと思います。手が動き、脚が動き、身体が動くから、発想できることがあります。仕事を前に、「モチベーションを発想する」というのは変ですが、「モチベーションが高い自分だったら」と思うことはあるでしょう。

想像するのは難しいことでも、思い出すことならできます。両者は言葉ほどのちがいはありません。富士山のことを思い出すといっても、富士山のことを想像するといっても、実際にやることは同じようなものです。

やる気を出そうとしないで、やる気を思い出そうとしてみることです。そのためにはそこら辺をぶらついて、水でも飲んでくるのが早道なのです。

モチベーションをマインドマップで思い出す

「決意」を思い出すいい方法はないかと、私はずっと探してきました。今も散歩から戻ってきたばかりなのですが、散歩中には「万能感」といいますか、仕事くらい簡単にできそうな気がします。

もちろんあれは気のせいで、「ああいうモチベーションさえあれば・・・」と思って何もしないでいられるのは学生の特権でした。

とは言え、昨日書いたとおり、やることを思い出すだけでは十分ではなく、やることを書き付けたときの気分も一緒に思い出せるのに、超したことはありません。

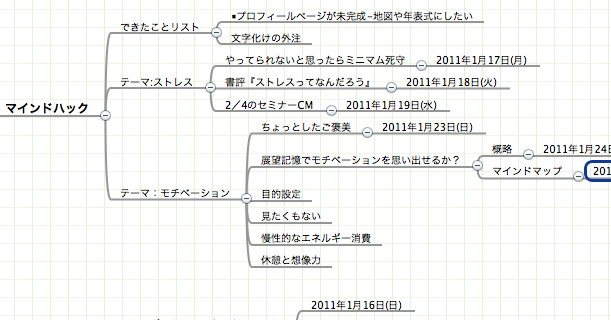

最近になって、ようやくできるようになってきたことですが、モチベーションを思い出すためにツールの力を借りました。それがマインドマップだったわけです。

ここには、「やったこと」がマッピングされています。一部を切り出していますが、実はこのマップには、今年に入って「やった仕事」の全部が記録されています。

といっても簡単です。仕事を1つ終えたら、2つか3つのブランチを作って、やったこととやった日付を残しておけばいいだけです。調子がいいときには、ブランチを整理したり、「明日やること」まで付け加えることもありますが、いずれにしても1分もかかりません。

こんな簡単なことながら、なかなかの威力を発揮してくれます。モチベーションというのは、流れの中で発生している感情なのでしょう。そもそも「意識の流れ」という言葉もありますが、記憶というのは連想によってよみがえってくるものです。

タスクリストには、その流れがふつうはないのです。そのため、記述内容は思い出せても、運が悪いと感情は、まったく思い出せなくなるのです。

私たちは「やりたいこと」といっても、実はいろいろで、やりたくないことがあるからやりたいことや、やるべきだと一時的に思わされているようなものにも強く影響されています。環境の「文脈」のない「やりたいこと」は、実は「やりたくないこと」かもしれないのです。

家の外にいたり、編集さんと打ち合わせの真っ最中には、煌々と輝いていた心の光が、家に戻ってみると、ふっと消えてしまっていることは、頻繁にあります。文脈は、変わるわけです。だから、心の光のともる条件というものは、記憶しておき、記録しておき、再現できるようにしておいた方が、いいでしょう。私はその目的のために最近、マインドマップが使えるということに気がついたわけです。

たぶん、ユビキタスキャプチャーやライフログで同じことをされている人も、たくさんいらっしゃると思います。

モチベーションを記憶する

展望的記憶、という重要な概念があります。ライフハックにとっても心理学にとっても重要な概念です。

牛乳を買ってこようと街に出かけて、コンビニにについたところで、何を買っていいのかを忘れるようでは困ります。それを覚えておけるのは展望的記憶があるからです。

しかし、この能力、人間の場合でもそれほど強くはないので、牛乳を買ってくるのを忘れないためのメモや、時に大がかりなサポートが用意されます。そんなサポートの1つがremember the milkでしょう。

展望的記憶はすばらしいのですが、私には重大な欠陥が感じられます。その1つが、「モチベーションを記憶しておけない」こと。

・明日からダイエットしよう、と決意しました。

・明日になりました。

・展望的記憶のおかげで、「チョコクリームシュー10個のうち、少なくとも7個は自制しなければいけない」ことを思い出しました。この時点で展望記憶はちゃんと機能しています。

・でも食べちゃいました。モチベーションまでは思い出せなかったのです。

(なお、このポイントでフロイトはさらに深遠な問いを提出しています。私はフロイトの理論の大半は、どうにも納得がいきませんが、彼の「質問力」にはいつもため息が出ます)。

記憶というものは

そもそも、モチベーションなど記憶できないという人もいらっしゃるのですが、そうではないでしょう。もしそうだとすれば、話が難しくなりますが、パブロフの犬が条件付けされた刺激でよだれを流す現象を、より説明しにくくなります。

それに、ダイエットの例も、話をわかりやすくしていますが、実際のところ「モチベーションを思い出せなかった」わけでもないと思います。ただ、うまく機能していないのです。

経験的に「記憶」というのは、初めてだとインパクトの強いところが残りがちで、やがて、「日常の風景」の部分が残っていくように思えます。私は青森から出てきたばかりの「お上りさん」時代、池袋で見るものすべてが驚異的で、特にサンシャイン60などには圧倒されました。

しかし、その時期には、何でも新鮮で、印象が強かったにもかかわらず、すぐ道に迷っていました。つまり、風景のほとんどは、「目に焼き付いている」ようでいて、よく覚えていたわけではないのです。

いまでは、池袋に出かけても、衝撃的な光景はまったくありません。しかし、道は完全に覚えているので、迷いません。自分の行動に必要な情報は、記憶に入ったのです。(ただしこの記憶には、いいかげんなところもあります。たぶん昔の構造がそのまま頭に残っているので、新しく変わったお店などがちゃんと入力されていません)。

モチベーションの記憶についても、これと同じことが言えると思うのです。「決意した」時にはインパクトが強いのですが、そのインパクトの強いモチベーションの記憶は、すぐに薄まりますし、あまり役には立ちません。

しかし、何度も何度もトライしているうちに、あまり魅力的ではないが、行動するのには十分なモチベーションの記憶が定着していくように思えます。

何事も習慣化、ルーチン化したがる人は、このことを経験的によく知っているに違いないのです。初心における、魅惑的、時に幻惑的な「モチベーション」では実際に意味のある行動は起こらない一方、やる気があるのだかないのだかわからないような習慣化された行動とともにあるモチベーションこそ、身につけるに値するものだと知っているのでしょう。

この一連の成り行きを補強するためのライフハックが必要です。もっとも人気があるのが「記録をとること」ということになりますが、その記録のとり方を工夫してみたいところです。その話を明日ご紹介しましょう。

本当にちょっとしたご褒美が大事な話

ややもするとくだらなさすぎて、「そんなくだらないことに左右される人間でありたくない」という思いが、たぶんこの問題をややこしくしています。

私たちが何か大きな事を成し遂げたり、なかなかの事を継続できるかどうかは、ときに「ちょっとしたご褒美」か「ちょっとした不快感」に左右されているのです。

私は最近、朝5時周辺に起きることに成功し続けています。早起きが常習の人にはどうって事のないことでしょう。私の父は僧侶ですが、朝はきわめて早く、私が生まれてからはずっとほぼ同じ時間に起きられていて、どうって事のなさそうな顔をしています。

しかし私はあまりにも朝に弱いので、朝5時に起きるというのは、正気の人間がやるべき事ではないと思っていました。祖父も僧侶でしたが、早起きがたたってやや若くしてなくなったため(と私は信じている)、私はいっそう「絶対に早起きなんかしないぞ!」と心に誓った記憶があります。

さて、そんな心の誓いを破って早起きできるようになった原因の1つに、Touch Goalがあります。ちょっとしたiPhoneアプリです。詳しくはこちらをご覧ください。

正直、くだらないことだと思っています。毎朝こんな事を楽しみに起きている自分が信じられません。これが換金されるわけでもないのは、いうまでもありません。

お金じゃない。我々が本当に欲しいのは、「ごほうび」なのだ。

404 Blog Not Found:ごほうびの上げ方 – 書評 – 「続け方」に気づかせてくれた三冊

ポイントの設定も実に恣意的で、やろうと思えばどういうふうにでも設定できます。しかし、これで5時に起き続けられているというのは事実なのです。(ちなみに去年の今頃は、まあ10時にならなければいいくらいのものでした)。

もちろんこれを、行動科学科、行動経済学的に説明することくらいはできます。人は合理的な報酬でなくても動いてしまうことは多くあるし、合理的でない報酬にこそ動かされることもよくあります。そして、報酬というのは、なんであれ心に響きます。あるいはその逆なのかもしれません。